Karlsgarten

Wir unterstützen den gemeinnützigen Verein „Die Kreislauflandwirtschaft de Peerdehoff e.V.“ tatkräftig bei der Betreuung und Pflege des Karlsgartens, der sich auf unseren Stiftungsflächen befindet und ein überregionales Publikum adressiert.

Der Karlsgarten beruht auf der Liste der Pflanzen und Obstgehölze, die im 70. Kapitel des ‚Capitulare de Villis‘ (Landgüterverordnung Karls des Großen) genannt werden. „Volumus quod in horto omnes habeant“ bedeutet übersetzt: „Wir (Karl) wollen, dass der Garten folgende Kräuter habe.“ Ein großer Teil von Kapitel 70 beschäftigt sich mit Obstbäumen. Streuobst ist demnach schon seit mindestens 1200 Jahren ein sehr wichtiges Thema.

Zurück ins frühe Mittelalter auf der Reise in die Zukunft

Der Karlsgarten ist durch seine Anlage ein Dauerprojekt, das vom historischen Beispiel ausgehend in die Moderne übertragen langfristig und nachhaltig erst den Garten anlegt und dann nach Ablauf der Förderung diesen unterhält und öffentlich betreibt – durch ehrenamtliche Vereinsmitglieder vor Ort. Der Verein setzt darin Angebote mit einem hohen ehrenamtlichen Engagement um, die an Kindern/Jugendlichen und Familien ausgerichtet sind. Das im Karlsgarten und im Botanischen Bauerngarten gezüchtete Saatgut kann an Interessierte weitergegeben werden.

In Zeiten von Wohlstandskrankheiten, die auf falsche Ernährung und mangelnde Bewegung zurückzuführen sind, bietet das vielseitige Konzept des Karlsgartens einen wertvollen Beitrag zur Bildung eines nachhaltigen Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins. Der Karlsgarten bietet Menschen einen Einblick in regionales Gemüse und regt sie darüber hinaus an, regional zu denken und umweltbewusst zu handeln. Der Wert des Lebensmittels wird auch im Zusammenhang mit Biodiversität erläutert.

Die Forderungen Karls des Großen im „capitulare de villis“ sind heute im Hinblick auf eine gesunde und ausgewogene Nahrung sowie Nachhaltigkeit und Diversität aktueller denn je. Ziel ist nicht, einen konstruierten Lebensraum zu Lehrzwecken oder Anschauung zu erschaffen, sondern eine in sich lebensfähige unabhängige Einheit darzustellen, die darüber hinaus Möglichkeiten der Lehre und Umweltbildung enthält.

Der Karlsgarten basiert auf einer Höfe- und Dörferverordnung aus den Jahren 812/813, in der die politische Führung des Landes unter Karl dem Großen ihre Forderungen zur Bewirtschaftung der Höfe formuliert hat. Im 70. Kapitel des ‚capitulare de villis“ wird eine detaillierte Auflistung von 73 Gemüsearten und eine Vielzahl an Obstbäumen allein für den Hofgarten genannt. Darunter sind bekannte Arten wie Möhre, Fenchel, Dill oder Gurke; aber auch heute weitgehend unbekannte Arten wie Zaunrübe, Kuhbohne, Pferdeeppich.

Historischer Hintergrund

Diese Verordnung aus dem frühen 9. Jahrhundert entstammt der Administration Karls des Großen und ist hinsichtlich der Vorgaben für die Bewirtschaftung von Land, Wald, Wasser und Natur wohl die älteste Verordnung zu Diversität, Vielseitigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit in Deutschland und Teilen Europas. Ein großer Teil des Kapitel 70 beschäftigt sich mit Obstbäumen. Streuobst ist also schon seit mindestens 1200 Jahren ein sehr wichtiges Thema. So lautet z.B. der Originaltext (übersetzt aus dem Lateinischen): „An Bäumen wollen wir, dass vorhanden seien Äpfel verschiedener Sorten, Birnen verschiedender Sorten, Pflaumen verschiedener Sorten, Speierlinge, Mispeln, Edelkastanien, Pfirsiche, verschiedene Sorten Quitten, Haselnüsse, Mandeln, Maulbeeren, Lorbeer, Pinien, Feige, Walnüsse, Kirschen verschiedener Sorten, der Äpfel Namen: Gozmaringer, Geroldinger, Creveldeller, Sperauker, süße, säuerliche, alle Lageräpfel und sofort zu verzehrende Frühäpfel, Birnen haltbare, eine dritte und vierte Sorte, süßere und Kochbirnen und Spätreife“. Das war ein vorbildliches staatliches Diversitätsprojekt (wohlgemerkt: vor über 1200 Jahren (!)).

Der Karlsgarten befindet sich in der Hohen Eschstraße in 49637 Menslage/Herbergen.

Umweltschutz

Eines unserer erfolgreichen Leuchtturmprojekte an der kleinen Hase vor unserer Haustür war und ist die dauerhafte Ansiedlung des Eisvogels.

Eine weitere angesiedelte Leuchtturmart: Der Hirschkäfer.

Moorschutz

In den 60er Jahren hat der Vater des Stifters bereits auf eigenen Moorflächen auf traditionellen Handstichtorfflächen Entkusselungsmaßnahmen und Wiedervernässungsmaßnahmen vorgenommen. Damit war er ein absoluter Pionier zu einer Zeit als man mit Moorschutzmaßnahmen zum unverstandenen „Exot“ erklärt wurde.

Diese Arbeit setzen wir in den kommenden Jahrzehnten mit unserer Stiftung fort, indem wir Moorflächen ankaufen und in einen günstigen Erhaltungsszustand bringen.

Plattdeutsch

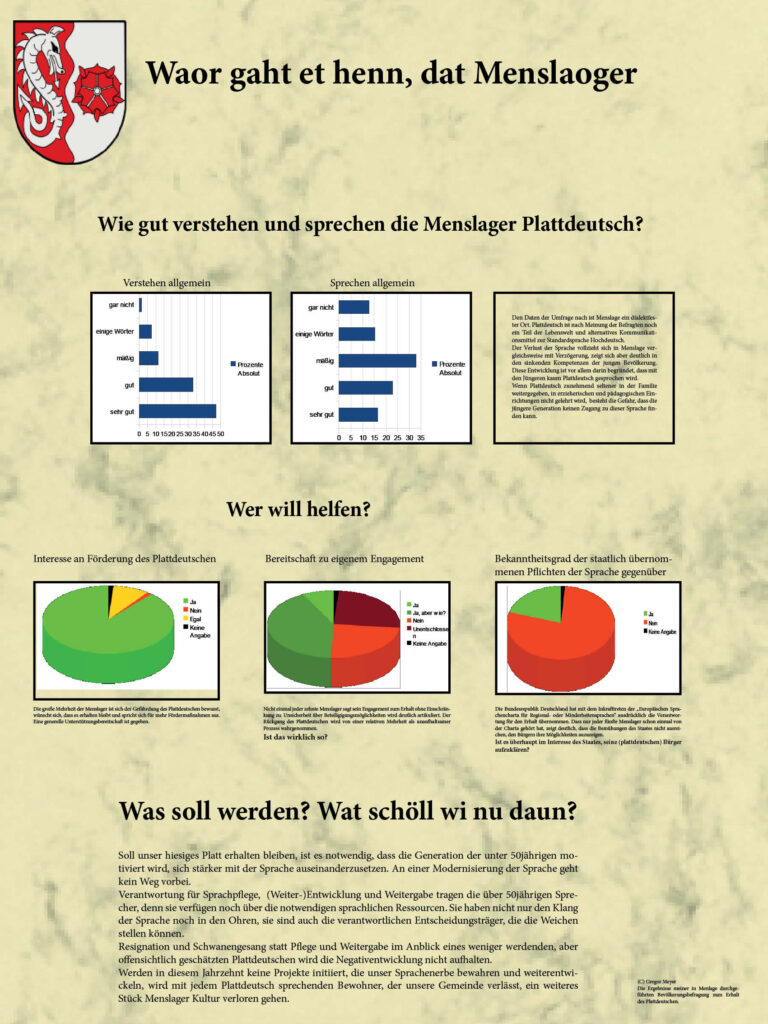

Der Vorstand Gregor Meyer beschäftigt sich seit seinem Germanistikstudium mit der plattdeutschen Sprache. Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde die Verbreitung des hiesigen Menslager Platt untersucht.

Plattdeutsch als Amtssprache: Plattdeutscher Kaufvertrag

Im Februar 2025 hat die Stiftung im Rahmen ihres Erwerbs von Moorflächen im Hahnenmoor einen notariellen Kaufvertrag in plattdeutscher Sprache in Auftrag gegeben. Dieser wird in Kürze nach Abschluss des Kaufvorgangs hier öffentlich einsehbar sein, um zu demonstrieren, dass das Plattdeutsche auch heute noch „amtsfähig“ ist.

Lyrikausstellung

Wir wollen zeigen, dass unsere bodenständige Heimatsprache nicht nur „Bauern-, Handwerker- und Kaufleutesprache war“, sondern auch Sprache der Poeten. Die Magie unseres bodenständigen Landstriches wird auch heute noch im Plattdeutschen hörbar und spürbar.

Derzeit planen wir eine Lyrikausstellung mit einem renommierten Dichter des Niederdeutschen.

Weitere Informationen folgen im Jahresverlauf 2025.

Die Moorburg – von der Sage zur Wirklichkeit

De dulle Arndt – sagenhafter Raubritter

Hecken und Waldsäume

Auf unseren Stiftungsflächen befinden sich insgesamt 3,7 Kilometer Hecken und Waldsäume in und an den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese sind zeitintensiv in der Erhaltung und dabei jede Stunde Arbeit wert, denn sie sind wertvolle Lebensräume und erfüllen zahlreiche Funktionen.

Heimatpflege